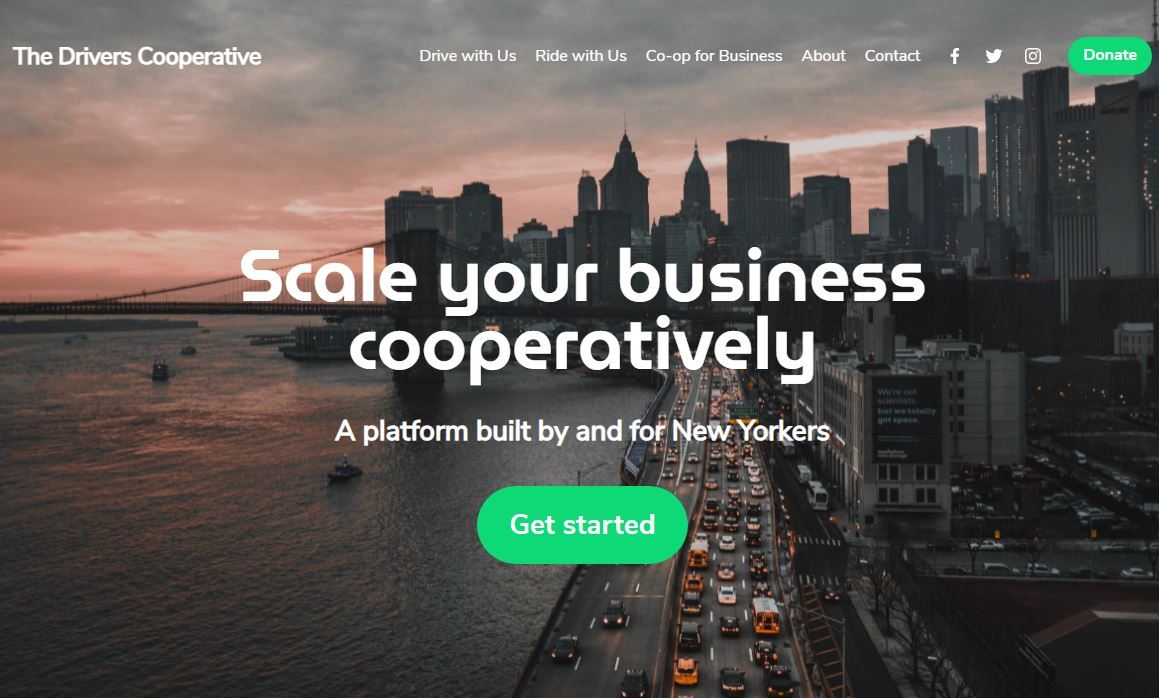

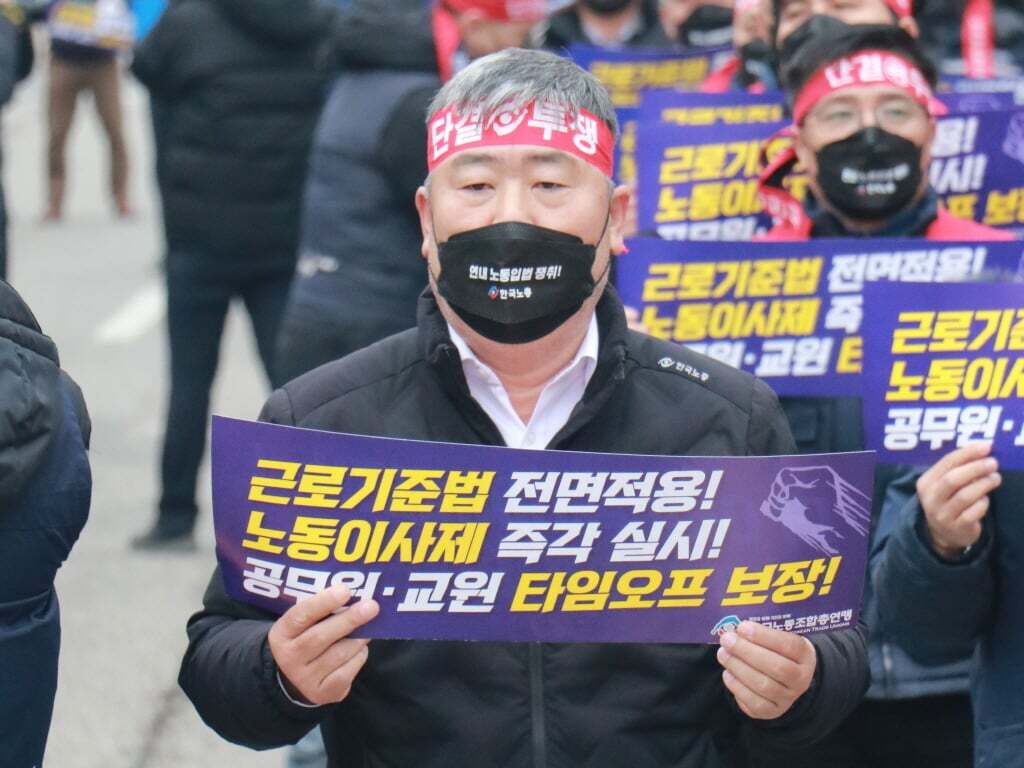

‘뉴욕판 우버(Uber)’ 창업자는 “내 지분 없어요” “시장에서 다양하게 존재하는 이해당사자들이 모두 만족해야 비즈니스가 원활하게 작동합니다. 우버(Uber)의 경우 승객에게만 신경 쓰고 운전자들은 극도로 착취해요. 사실 우버는 승객도 아니라 외부 투자자들에게 신경을 쓰죠.” 2020년 5월 미국 뉴욕에서 시작한 ‘운전자 협동조합’(The Drivers Cooperative), 즉 드라이버쿱은 미국 최초로 운전자들이 주인인 승차 공유 플랫폼 협동조합입니다. 승차 공유 플랫폼 하면 우버가 먼저 떠오르는데, 현재 드라이버쿱은 4000명의 운전기사가 일하는 미국 최대의 노동자 협동조합이랍니다. 공동 창업자인 에릭 포먼 씨는 오랫동안 노동운동에 헌신했다고 하는데 어째서 이런 협동조합을 만들었을까요. “원래 1..